“欲知大道,必先为史。”一百年前,复旦大学史学系正式成立。值得一提的是,复旦创始人马相伯在创校之初就规定政、法、文、商等学科需学历史和地理。这为历史学科的发轫埋下伏笔。

历沉浮变迁,一百年间秉烛探赜,这里大师辈出星光熠熠,在“原史”的矢志追求下,数代学人接续清澈的叩问。

经日月逾迈,一百年后山河煦暖,这里“老树蔓新枝”,发展为经纬交织的大历史学科格局。

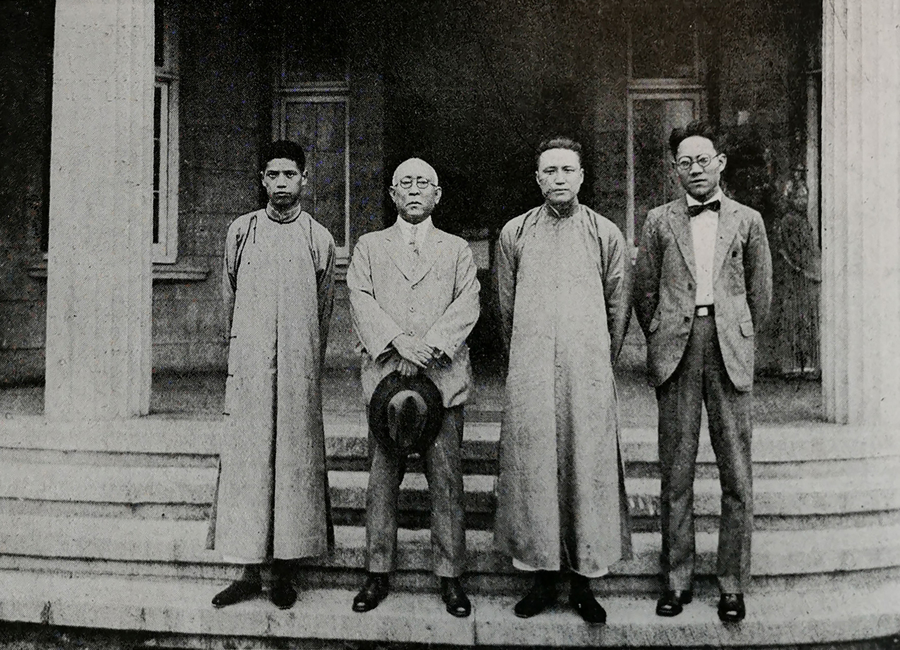

1930年复旦史学系师生合影,左二为李登辉校长

1930年复旦史学系师生合影,左二为李登辉校长

【大家的身影】

复旦的“曦园”清幽雅致,而由周谷城书写的园名,笔力遒劲、自成一体。这颇为暗合他做学问时的特立独行。

周谷城上课时一口湖南话,有时夹杂着外语。“周谷老上第一节课就开宗明义说,治历史学的人,一定要博大精深。”复旦历史学系教授、历史学系1957级系友姜义华说。

现代知名史学家中,唯周谷城“横说中外”,著有《中国通史》和《世界通史》。史学之外,他在社会学、教育学、美学、逻辑学、文化学等领域也多有建树。

在很长一段时间,世界历史著作都以欧洲为中心,而亚洲和美洲的古老文明都被轻视。周谷城是最早反对欧洲中心论的史学家,他提出要诸区并立同时叙述,但又不排斥某一时期某一区域成为重点。1949年,周谷城写就具有全新格局的《世界通史》。

周谷城与同事合影(前排右起:周谷城、田汝康,后排右起:曹振威、汤纲、姜义华、李春元)

周谷城与同事合影(前排右起:周谷城、田汝康,后排右起:曹振威、汤纲、姜义华、李春元)

上世纪80年代,历史学系欢迎新生的黑板上常常写着:欢迎您,未来的周谷城!而此时耄耋之年的周谷城依然活跃在讲台。

时与地是人类从事各种活动的两大坐标。1959年7月,复旦历史学系成立历史地理研究室,成为当时国内最大的历史地理研究机构,谭其骧以系主任身份兼研究室主任。

经吴晗推荐,谭其骧自1954年起主持编绘《中国历史地图集》,历时近30年。这一传世名作共304幅图,是我国第一部包括整个中国历史疆域的地图总集,收录了清代以前全部可考的7万余地名。参与编图的机构有十多个,人员逾百。复旦历史学系是主要参与单位,许多教师甚至停止了自己原来的计划,投入其中。如此体量和精确度,不仅在中国是原创,国外亦没有先例。

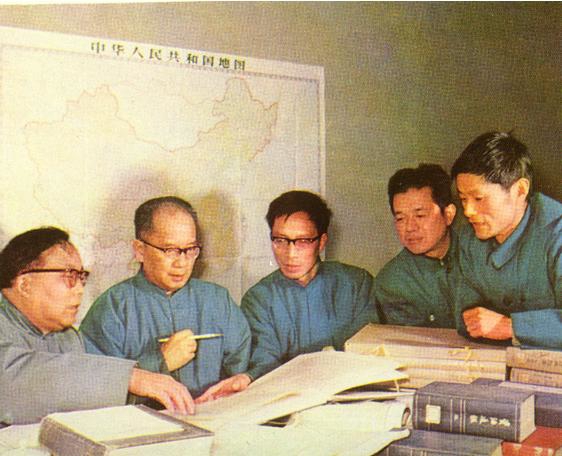

谭其骧(左二)与历史地理研究室同事研究《中国历史地图集》修订事宜

谭其骧(左二)与历史地理研究室同事研究《中国历史地图集》修订事宜

谭其骧经常辗转多地,地图上的每一个点、每一个字,他都反复斟酌。“锲而不舍终身以之,这代表了谭先生在学术和人格上的追求。”复旦大学中国历史地理研究所教授、历史学系1978级系友葛剑雄说。

复旦历史学系的“东西二周”,自上世纪五六十年代享誉史学界。周谷城专攻世界史,被誉为“西周”;周予同专攻中国史,故称“东周”。

周予同先后以第一名成绩考取和毕业于北京高等师范学校国文部。“五四”运动期间,这位热血青年参加了“火烧赵家楼”。

作为钱玄同的学生,周予同对晚清经学的两大派都有很深了解,同时对“宋学”尤其是程朱理学有相当的研究,因此当他28岁发表《经今古文学》,很快引起学术界注意,以此为开端在中国经学史留下众多精深之作。1959年,他在复旦开设了全国独一无二的“中国经学史”课程。

新中国初期,全国高校历史专业“中国历史文选”课程一直缺乏合适的统编教材。仅仅用了5个月,周予同领衔中国古代史教研组主编了《中国历史文选》上册,一年后下册出版,1963年作为全国性教材公开发行。直至今天,《中国历史文选》依然是历史学系本科生必修课的重要教材,成为新中国成立以来发行量最大的一种历史文选教材。

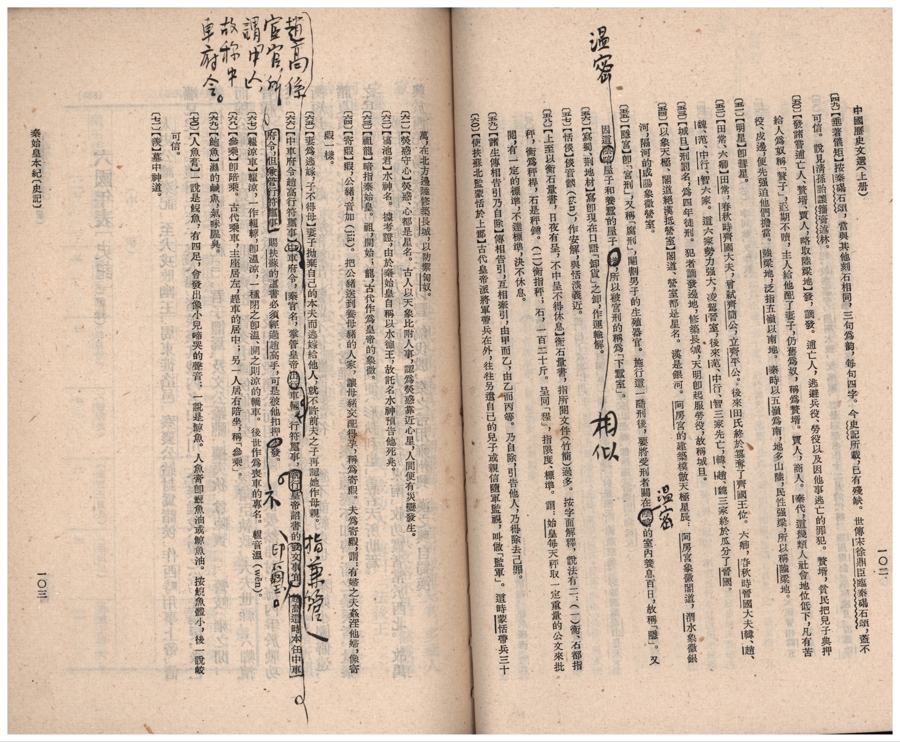

《中国历史文选》周予同修改手迹

《中国历史文选》周予同修改手迹

【紧跟的步伐】

大家身影在前,后学赓续不殆。

谭其骧曾在1934年《禹贡》杂志发刊词中写下:历史,是最艰难的学问,各种科学的知识它全部需要。早在上世纪30年代,复旦历史学科“通专并举”的教育理念初立,此后渐成制度。

我国古文字学泰斗、复旦大学文科杰出教授裘锡圭,1952年考入复旦历史学系。当时“中国通史”第一部分由甲骨学大家胡厚宣讲授,他把甲骨文讲得深入浅出。裘锡圭曾回忆,他很快就下定了决心要跟胡先生学甲骨文,“有一天晚饭后,我壮着胆子走到胡先生住的小楼前,敲开了门。胡先生热情接待了我。”

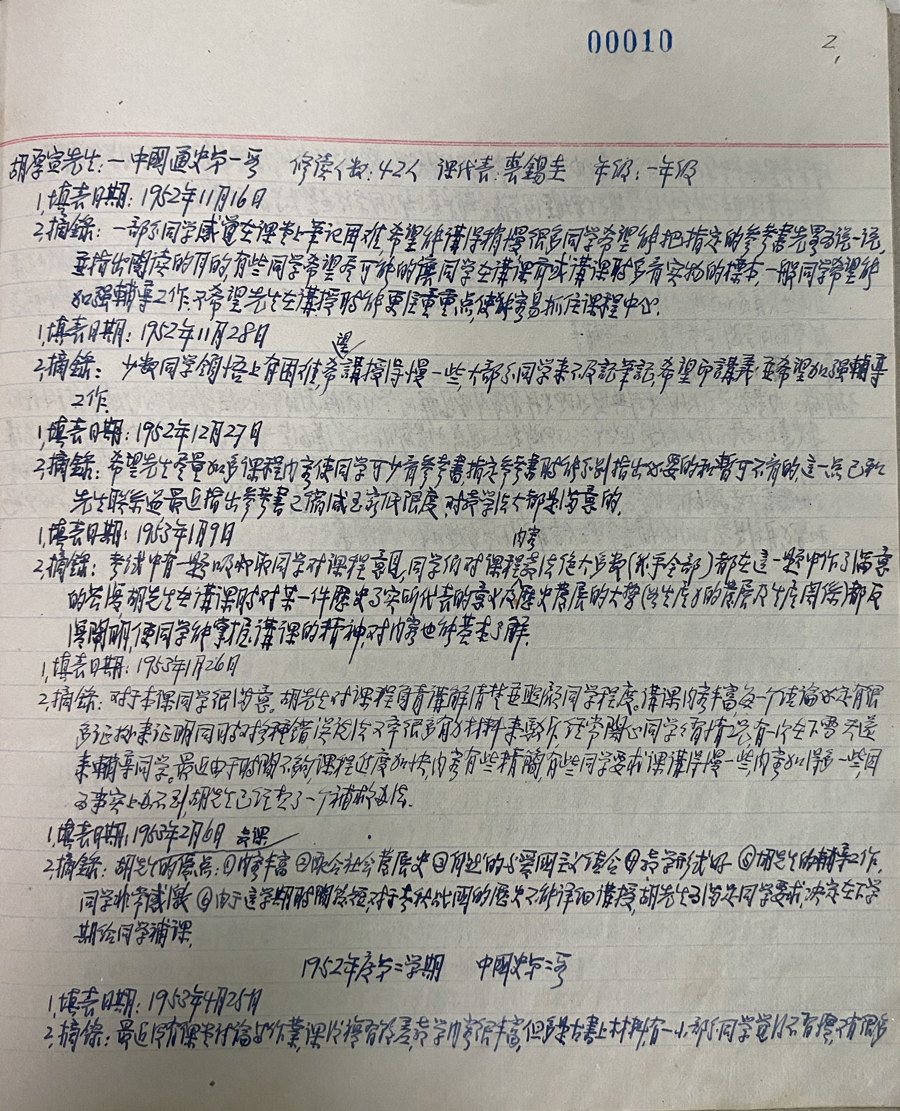

1952年,胡厚宣教授《中国通史》第一部分,课代表为裘锡圭

1952年,胡厚宣教授《中国通史》第一部分,课代表为裘锡圭

与数千年中国古代史相比,鸦片战争以来的中国近代史,长期不为史学界看重。1952年,中国近代史被列入复旦历史学系“中国通史”教学计划中。如何形成有特色的教学?当时两位年轻教师胡绳武与金冲及,动了不少脑筋,在课堂上开讨论会。从探讨“天朝田亩制度”到150万字的《辛亥革命史稿》,两人的合作以复旦为起点延续了一辈子,成就了史学界一段佳话。曾担任中共中央文献研究室常务副主任的金冲及说过,周谷城先生非常重视训练学生的问题意识,常说“如果能提出一个好的问题,文章就成功了一半”,他从中获益良多。

上海社会科学院世界经济研究所原所长、历史学系1953级系友伍贻康,是中国“欧洲一体化”研究的拓荒者之一。当中国学术界在改革开放后开始系统关注外部世界时,“欧洲一体化”还是一个非常新颖和复杂的课题。伍贻康在复旦读书时,王造时的“世界通史”课和程博洪的“世界近代史”课,给他留下深刻印象,促发他思考世界是怎么发展的,“对我整个学术人生影响比较大。”

1981年,复旦历史学系中国古代史、历史地理学、世界上古史中古史3个学科点获评国家首批博士点,葛剑雄和周振鹤成为我国首批两名文科博士。1999年到2013年(注,此后不再评选),复旦历史学科先后有6篇论文获评“全国优秀博士学位论文”,居全国历史学科之首。

谭其骧在博士学位授予仪式与周振鹤(左一)、葛剑雄(右一)合影

谭其骧在博士学位授予仪式与周振鹤(左一)、葛剑雄(右一)合影

历史学系的教师们身体力行着“通专并举”。执教52年之久的朱维铮,不仅继承周予同“衣钵”,屡次修订《中国历史文选》,从两汉经学到清代汉学、从史学史到明清思想文化史都卓有建树;姜义华不仅完成《章太炎思想研究》的杰作,还成为《中华文化通志》总策划;周振鹤不仅在政区地理和文化地理,还在方言和中外语言接触、上海史等研究取得杰出成就;葛剑雄在中国移民史、中国人口史研究领域取得突出成绩。

【拥抱科技不意味着“船要掉头”】

当时间来到2025年——

普林斯顿大学AI实验室与复旦历史学系推出全球首个聚焦历史研究能力的AI评测基准,并同步开发了深度嵌入历史研究场景的AI助手。

第18届国际历史地理学家大会在复旦举行,这是首次在中国举办。国内首个聚焦环境变迁与中华文明演进关系的数字展示平台,在会上启动。

第18届国际历史地理学家大会在复旦举行

第18届国际历史地理学家大会在复旦举行

“拥抱科技并不意味‘船要掉头’,而是要守正创新。新文科不仅仅是AI和大数据,更重要的是研究视野和角度的转换。”复旦历史学系主任仇鹿鸣告诉解放日报记者。

而这一转换,非今时今日之“倒逼”,乃前瞻预判下的主动为之。

早在上世纪70年代末,历史学系在国内率先成立“中国思想文化史研究室”,由蔡尚思先生牵头,当时人称“四大金刚”的李华兴、朱维铮、姜义华和汤纲皆为成员。这是全国首家标明“文化”研究的机构,思维活跃,备受学界瞩目。

改革开放前,学界主要是从“侵华”角度来看中美关系史。1979年,历史学系教授汪熙发表了知名的《略论中美关系史的几个问题》,打开了一个新天地,“中美关系史的学术研究这才真正开始”。

1985年复旦大学美国研究中心成立,由已故复旦大学校长谢希德任首任主任,这是我国高校中最早成立的专门从事美国研究的机构之一。同年起,由汪熙主编的《中美关系史论丛》历时近20年陆续出版。“这套书是很多相关学者主要的学术营养来源,很大程度上造就复旦成为中美关系研究的‘第一梯队’。”复旦大学国际问题研究院院长、历史学系1982级系友吴心伯说。

作为历史学系第一位留学归国的古典学教师,黄洋率先开设古希腊语、拉丁语等课程。他领衔古代文明教研团队,逐渐形成以两河流域楔形文字、埃及象形文字、印度梵语、古希腊语和拉丁语为基础的世界古代文明课程体系,使复旦成为世界古代文明研究人才培养的重镇。

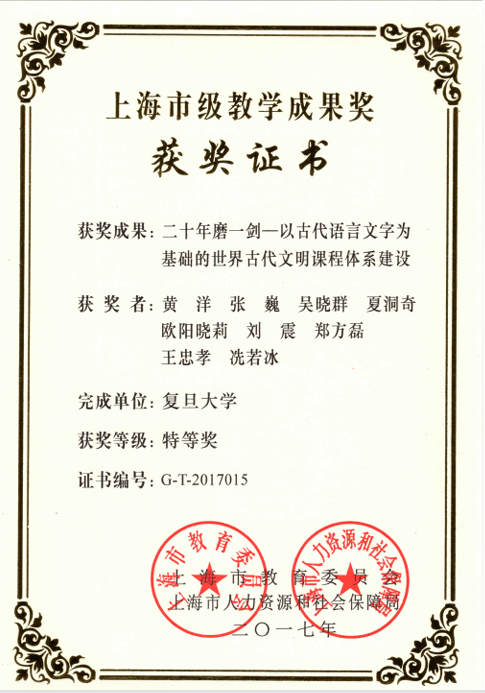

世界古代文明课程体系获上海市级教学成果奖特等奖

世界古代文明课程体系获上海市级教学成果奖特等奖

2007年3月,复旦文史研究院成立,院长葛兆光提出要拓宽文史研究视野,建成和国际学术界对话的中心。一直以来,西方是研究中国最主要的“镜子”,他们创新提出“从周边看中国”,通过看似相像的文化体打量中国。

两年前,在全球化进程下,复旦相时而动成立全球史研究院,打破国别史传统,在大视野观照和交互性影响中考察历史。

在迄今最新的全国第五轮学科评估中,复旦的中国史学科获评A+,世界史学科获评A-,位居全国前列。

“我们在不断创新。谭先生生前不止一次跟我们讲,他要努力超过王国维,我们要努力超过他,否则学问怎么进步。”葛剑雄说。

不断创新,期颐之年的复旦历史学科亦如此——为下一个百年,履霜问道探新境。

哪家证券公司最正规提示:文章来自网络,不代表本站观点。